Vesely no es solo una gran comunicadora e investigadora, sino que también es docente y, dentro de su expertise, está la mediación lectora en LIJ y la poesía. Les invitamos a conocerla:

Vesely no es solo una gran comunicadora e investigadora, sino que también es docente y, dentro de su expertise, está la mediación lectora en LIJ y la poesía. Les invitamos a conocerla:

Eres docente y mediadora, ¿por qué decidiste educar?, ¿qué consideras que la literatura entrega a la infancia y ésta, a la literatura?

Mi formación es en Literatura en su sentido amplio, con énfasis en la poesía y los lenguajes multimodales. Me he dedicado por años a la poesía hispanoamericana contemporánea para “adultos”, una etiqueta que pareciera sobrar, pero por alguna razón se hace necesaria cuando la distinguimos de la LIJ.

Hice mi tesis doctoral sobre la poesía así llamada experimental a partir de la obra del poeta chileno Juan Luis Martínez, pues siempre me llamó la atención la literatura como exploración, como juego, como constructo que apela a los diversos sentidos para elaborar sus significaciones. Esa fue mi puerta de entrada para adentrarme en el estudio de la literatura para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, una etapa en la vida esencialmente poética, marcada por miradas que desafían todo tipo de convenciones del mundo adulto.

En este contexto, creo que más que educar a través de la literatura, entendiéndola como un instrumento utilitario o disciplinario, se trata de promover la aproximación a la literatura como un agente transformador y liberador, que se ofrezca como refugio ante los sinsentidos del mundo y que permita a los lectores elaborar sus propias significaciones y sentidos de la realidad y de sus subjetividades, así como un modo de habitar el mundo, de mirarlo, cuestionando la realidad y los órdenes establecidos.

En tal sentido, la mediación de la lectura perseguiría como fin último la formación de una ciudadanía activa, crítica, democrática, creativa y participativa, entendiendo a los y las lectoras como agentes de transformación.

En cuanto a la pregunta sobre qué es lo que entregaría la infancia a la literatura, la respuesta es rotunda: poesía en su estado puro.

La poesía ha sido foco de tu trabajo, ¿por qué?, ¿qué poeta te conmovió con su obra cuando niña, qué autor/a lo hace hoy? ¿Nos regalarías algún pequeño fragmento significativo para ti?

En efecto, la poesía me ha acompañado desde la infancia, en forma de música, de letras y de imágenes.

Los versos de María de la Luz Uribe musicalizados por Charo Cofré son la banda sonora de mis primeros años (hoy actualizada en el interesante trabajo audiovisual de Tikitiklip), así como las canciones de María Elena Walsh y de Sergio Vesely, cuyos poemas cantados para grandes y chicos me acompañan desde siempre y hasta el día de hoy.

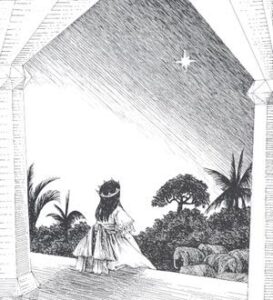

Las poetas chilenas de los 80 llenaban la biblioteca de mi casa de infancia, junto con los clásicos de la lírica y la narrativa universales. Crecí cantando poesía, bailándola, luego leyéndola y escribiendo desde muy pequeña. Nunca he olvidado una bellísima edición ilustrada de A Margarita Debayle que me regaló mi abuela materna cuando yo apenas comenzaba a leer. Recuerdo ese rebaño de elefantes, esa Margarita volando por el espacio para alcanzar su estrella, el brillo de ese prendedor incandescente.

Recuerdo para siempre esos primeros versos de Rubén Darío:

“Margarita, está linda la mar, / y el viento / lleva esencia sutil de azahar, / yo siento / en el alma una alondra cantar; / tu acento. / Margarita, te voy a contar / un cuento.”

“Margarita, está linda la mar, / y el viento / lleva esencia sutil de azahar, / yo siento / en el alma una alondra cantar; / tu acento. / Margarita, te voy a contar / un cuento.”

Y de pronto estoy en mi sala de clases de la universidad recitando esos mismos versos a mis estudiantes, transmitiéndoles estos recuerdos de infancia, habitando un evidente pliegue en el espacio-tiempo. Esa cotidianeidad se transformó, pues, en mi profesión.

En mi adolescencia descubrí al mago Vicente Huidobro, leí a la Mistral, a Parra en los libros de mi abuelo paterno, a Lorca… En la universidad tuve maestros como la grandiosa poeta Soledad Fariña y el querido Raúl Zurita, quienes me abrieron nuevas puertas a través de las cuales me enamoré de Safo, de Stella Díaz Varín, de Gonzalo Millán, de Elvira Hernández, de Armando Uribe, de Pound, de Elliot, Rimbaud, Mallarmé, de la maravillosa Alejandra Pizarnik y su relación de amor-odio con el lenguaje, de Sylvia Plath, de los vanguardistas, de Pessoa, de la poesía de los sentidos y, con ella, del inmenso Juan Luis Martínez, poeta chileno de la generación de los 80 a quien he dedicado más de una década de estudios, en el marco de mi tesis doctoral.

Aquí un fragmento de su “Observaciones sobre el lenguaje de los pájaros…”:

A través de su canto los pájaros

comunican una comunicación

en la que dicen que no dicen nada.

El lenguaje de los pájaros

es un lenguaje de signos transparentes

en busca de la transparencia dispersa de algún significado.

Los pájaros encierran el significado de su propio canto

en la malla de un lenguaje vacío;

malla que es a un tiempo transparente e irrompible.

Incluso el silencio que se produce entre cada canto

es también un eslabón de esa malla, un signo, un momento

del mensaje que la naturaleza se dice a sí misma.

(…)

(Juan Luis Martínez. La nueva novela, 1977)

Hoy enseño poesía a futuros profesores de castellano y celebro la bellísima trayectoria lectora que me trajo hasta aquí.

Dentro de mis lecturas recientes estoy revisitando a Roberta Iannamico, una voz exquisita de la poesía argentina actual:

Una mamushka contiene en su vientre

la totalidad de las mamushkas

porque no hay mamushka que no tenga

una mamushka adentro

Madre hay una sola

(…)

Las mamushkas se callan cuando deberían hablar

no pueden parar el murmullo que las habita

Nadan en el rumor

de las hijas creciendo

Una mamushka considera a la cebolla de su misma especie

no la corta ni la pica

la pela apenas

y esa desnudez

la hace llorar

(Mamushkas. Libros del Cardo, 2016):

¿Cómo definirías el estado de la poesía infantil en Chile? A tu parecer, ¿ha variado en el tiempo?, ¿consideras que ha evolucionado?

Ocurre en este punto una contradicción llamativa. Por un lado, sabemos que la poesía es territorio de la infancia por excelencia. El espíritu propio de los primeros años de la vida del ser humano tiene mucho en común con la experiencia de lo poético. El juego, la formulación de preguntas, las asociaciones libres, la danza, el canto, una mirada de mundo que desafía los órdenes establecidos, en fin. Todo ello hace de la infancia un terreno esencialmente poético. Pese a ello, sin embargo, la poesía que se suele ofrecer a las infancias presenta ciertas falencias.

Por un lado, existe poca conciencia sobre las transformaciones radicales que han ocurrido en la poesía universal desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. El canon de poesía que se abre para niños y niñas parece no reconocer lo que ha ocurrido con el género desde las vanguardias en adelante, partiendo por un uso predominante y casi exclusivo de la métrica y la rima, muchas veces elaborada de manera simplista, un uso poco desafiante del lenguaje y la presencia de imágenes más vinculadas a un espíritu pedagogizante que a una detonación creativa de múltiples sentidos.

Por otro lado, es preocupante el modo en que se aproxima la poesía a las infancias, adolescencia y juventud, lo que en muchos casos termina generando más aversión que atracción por el género. El modo excesivamente estructuralista de leer poesía, intentando encontrar en ella un único significado oculto a partir de operaciones formales desde una actitud detectivesca en materia de figuras retóricas, conteo de sílabas y demases, dan cuenta de una forma de mediar la poesía despojada de toda poesía. En tal sentido, sería deseable volver a conectar la poesía con su origen lúdico, rebelde, libre y próximo a las experiencias cotidianas de la vida.

Hace falta actualizar el canon, renovar las formas y los lenguajes poéticos, abogar por una difusión de poesía de mayor calidad literaria y ejercer una mediación del género orientada a habitar la poesía como experiencia y no como una tarea árida y tediosa.

Pese a ello, vemos que en los últimos años el panorama está cambiando, sobre todo en materia de publicación de poesía para las infancias y adolescencia, ámbito que presenta en la actualidad una rica coexistencia de la tradición oral, muy propia de la infancia, con una labor de rescate de la obra de diversos poetas de la historia de la poesía chilena a partir de ediciones que añaden un interesante trabajo visual y objetual.

Junto con ello, vemos en el panorama chileno contemporáneo la renovación de las formas, géneros y soportes escriturales. Varios poetas actuales están desarrollando en Chile una poesía alejada de los tradicionales clichés, textualidades que juegan con la dimensión sonora, objetual y visual de la lírica (el género álbum lírico, por ejemplo, está adquiriendo cada vez mayor presencia en la producción nacional), una creciente producción de poesía en verso libre y detonadora de imágenes desafiantes y ricas en sus múltiples posibilidades interpretativas, así como la proliferación de lenguajes enriquecidos, que no persiguen la impostación de una voz infantilizada, sino que respetan profundamente la infancia y reconocen en ella sensibilidades y miradas de mundo llenas de poesía en sí mismas. Junto con la merecidamente reconocida poeta María José Ferrada, que se posiciona como la autora más relevante de la escena nacional actual, podemos destacar el trabajo de Paulina Jara, Felipe Munita, Andrés Kalawski, Carolina Delpiano o Rafael Rubio, entre otros.

Como mediadora, ¿qué consejos nos darías para acercar la poesía a niños/as y jóvenes?

En primera instancia, es necesario que los mediadores vibren con la poesía. De lo contrario difícilmente podremos transmitir ese vello erizado, al decir de Mar Benegas, a los grupos de lectores con que trabajemos. Recordar que la poesía es ante todo una experiencia de los sentidos.

Es necesario que los mediadores cuenten con nociones actualizadas en torno al género. Que haya una conciencia en torno a la poesía como una exploración de los diversos lenguajes que no se agota en la palabra rimada. Jugar a las adivinanzas o a la ronda es poesía, tal como lo es participar en duelos de hip hop o slams de poesía.

Socializar la experiencia poética y también explorar las posibilidades y límites de los lenguajes expresivos de las nuevas generaciones, atravesados por la multimodalidad: memes, emojis, lenguajes audiovisuales, programación digital o la música en sus diferentes vertientes, incluida la electrónica. Del mismo modo, es necesario recordar que la mediación de la poesía implica una actitud creadora.

Si revisamos los artefactos de Parra o la poesía visual de Joan Brossa, Guillermo Deisler o Juan Luis Martínez, podemos destinar un espacio a construir poemas escultura, objetos poéticos, collages de imágenes y palabras, explorar la escritura automática y el juego. Ceder la palabra, en suma, es uno de los mayores desafíos para la mediación.

Junto con ello, es necesario aproximarnos a la poesía desde una actitud abierta y respetuosa de las emociones. No olvidar que la memoria y los afectos están en el origen de nuestra aproximación a la experiencia poética desde que llegamos al mundo. Es conveniente, a su vez, validar la multiplicidad de sentidos que se disparan al enfrentarnos con el lenguaje poético, lo que implica sacudirnos de encima la idea de que existe una sola respuesta correcta a la hora de adentrarnos en un texto poético. Como dijera Mistral: “dar de leer como se come”, familiarizando a los nuevos lectores con la experiencia de la poesía desde una actitud generosa, polisémica, legitimando cada lectura con sus cargas experienciales, subjetivas y culturales. En otras palabras, trabajar en conjunto para erradicar el tan extendido miedo a la poesía y transformar su lectura en una experiencia de libertad y exploración por medio de los sentidos.

Finalmente, resulta recomendable despojarnos de los clichés tradicionalmente asociados al género. La poesía no es un asunto serio ni difícil, ni menos un vehículo para transmitir mensajes adoctrinantes, sino un modo otro de leer el mundo, desafiando convenciones, aguzando la mirada para ver lo más sutil y cotidiano desde el asombro, como lo hacen los niños, los viajantes y los poetas.

En términos más generales, pero siempre hablando de literatura para las infancias, ¿nos podrías recomendar un par de libros para las y los socios de IbbyChile?

Van tres recomendaciones bien disímiles. En primer lugar, Cajita de fósforos: antología de poemas sin rima, editada por el mexicano Adolfo Córdova (Ekaré, 2021), que compila las voces de 36 poetas hispanoamericanos a lo largo de cien años (entre 1920 y 2020), entre los que podemos encontrar desde Juan Ramón Jiménez y Gabriela Mistral hasta María José Ferrada o María Teresa Andruetto, pasando por María Elena Walsh, Borges y otros maestros y maestras de la palabra castellana. Todo en diálogo con un interesante trabajo visual del ilustrador Juan Palomino. Hoy por hoy, un libro imprescindible.

Por otro lado, pensando en la primera infancia está La ronda (Amanuta, 2022), basado en el poema “En dónde tejemos la ronda”, de Gabriela Mistral e ilustrado por Isabel Hojas. Un libro de exquisita factura en el que se mezcla la escritura, la oralidad, la música, la ilustración, el juego y la objetualidad, pues se transforma en un carrusel de cartoné que emula la misma ronda de la que habla el poema.

Finalmente, Poesía visual: proyecto para hacer un libro, de Guillermo Deisler (Naranja Publicaciones, 2021), reedición del libro original de 1973 que marca un hito en la historia de la poesía chilena, por medio de la exploración del lenguaje visual y objetual. Una obra de culto de un poeta fundamental en nuestro país.

¿Cuándo llegaste a Ibby Chile y cómo ha sido tu experiencia dentro de la Organización?

Llegué a IBBY Chile en 2018 gracias a la generosa invitación de Isabel Aguirre, quien previamente me había invitado a participar de un precioso homenaje a Saúl Schkolnik que IBBY Chile le dedicó a pocos meses de su fallecimiento y en el que tuve la posibilidad de compartir algunas ideas en torno a la obra de este grande de la LIJ chilena junto con otros destacados invitados. Desde entonces formo parte de esta organización, cuyo aporte a la reflexión, difusión e internacionalización de la literatura para las infancias, adolescencia y juventud en Chile no tiene precedentes en nuestro país, promoviendo además un muy valioso espíritu colaborativo entre las diversas instancias que forman parte del ecosistema del libro LIJ chileno.

En estos diez años de la Medalla Colibrí, has sido jurado en diversas oportunidades, tanto en libro álbum como en poesía, ¿qué destacarías de esta experiencia?

Mi experiencia como jurado en la Medalla Colibrí ha significado la posibilidad de seguir de cerca el devenir de la producción y edición de literatura para las infancias, adolescencia y juventud en Chile, permitiéndome ser testigo de primera fuente del modo en que este campo ha ido evolucionando y floreciendo de manera grandiosa. Es un honor participar de una instancia de este nivel y tener la oportunidad de reconocer la labor de autores y editoriales chilenas que están haciendo un trabajo maravilloso, todo desde un trabajo colaborativo con destacados actores vinculados a la LIJ nacional que aportan desde perspectivas multidisciplinarias e integradoras.

Noviembre 2022

IBBY Chile